演出介紹

《詩畫草原──內蒙古非物質文化遺產專場演出》如同一場從草原吹來的風,不論是馬頭琴的弦音、呼麥的雙聲、長調的遠唱,在空氣中流動著遼闊與靈性;頂碗舞與摔角舞交織出剛柔之美,展現民族傳統中對自然與生命的深刻體悟。本次演出誠摯邀請觀眾走進草原文化的詩意世界,感受跨越地域與時間的深厚魅力。

【 表演場次 】

- 高雄場:9月28日(日)14:00(佛光山佛陀紀念館 大覺堂)

- 臺北場:10月2日(四)19:30(國立臺灣藝術教育館 南海劇場)

表演節目內容

呼麥

聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」(2009)

大陸「國家級非物質文化遺產名錄」(2006)

呼麥是蒙古族獨有的一種喉音演唱藝術,歌手能同時發出兩個及以上聲部。這種藝術形式起源於古代遊牧民族對自然的模仿,融合了持續低音與旋律泛音。呼麥主要分佈在內蒙古自治區錫林郭勒、呼倫貝爾草原及呼和浩特市等地區,新疆阿爾泰山一帶的蒙古族居住地以及蒙古國、俄羅斯圖瓦地區也能聽到這種歌唱方式。

蒙古族長調民歌

聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」(2005)

大陸「國家級非物質文化遺產名錄」(2006)

蒙古族長調民歌被譽為「草原活化石」,蒙古語稱之為「烏日汀哆」,「烏日汀」為「長久」、「永恆」之意,「哆」為「歌」之意。根據蒙古族音樂文化的歷史淵源和音樂形態的現狀,長調可界定是由北方草原遊牧民族在畜牧業生產勞動中所創造的、在野外放牧和傳統節慶時演唱的一種民歌。長調民歌所包含的題材與蒙古族社會生活緊密相聯,它是蒙古族全部節日慶典、婚禮宴會、親朋相聚、「那達慕」等活動中必唱的歌曲。

-1200x833.jpg)

-scaled-e1756138776984-1200x745.jpg)

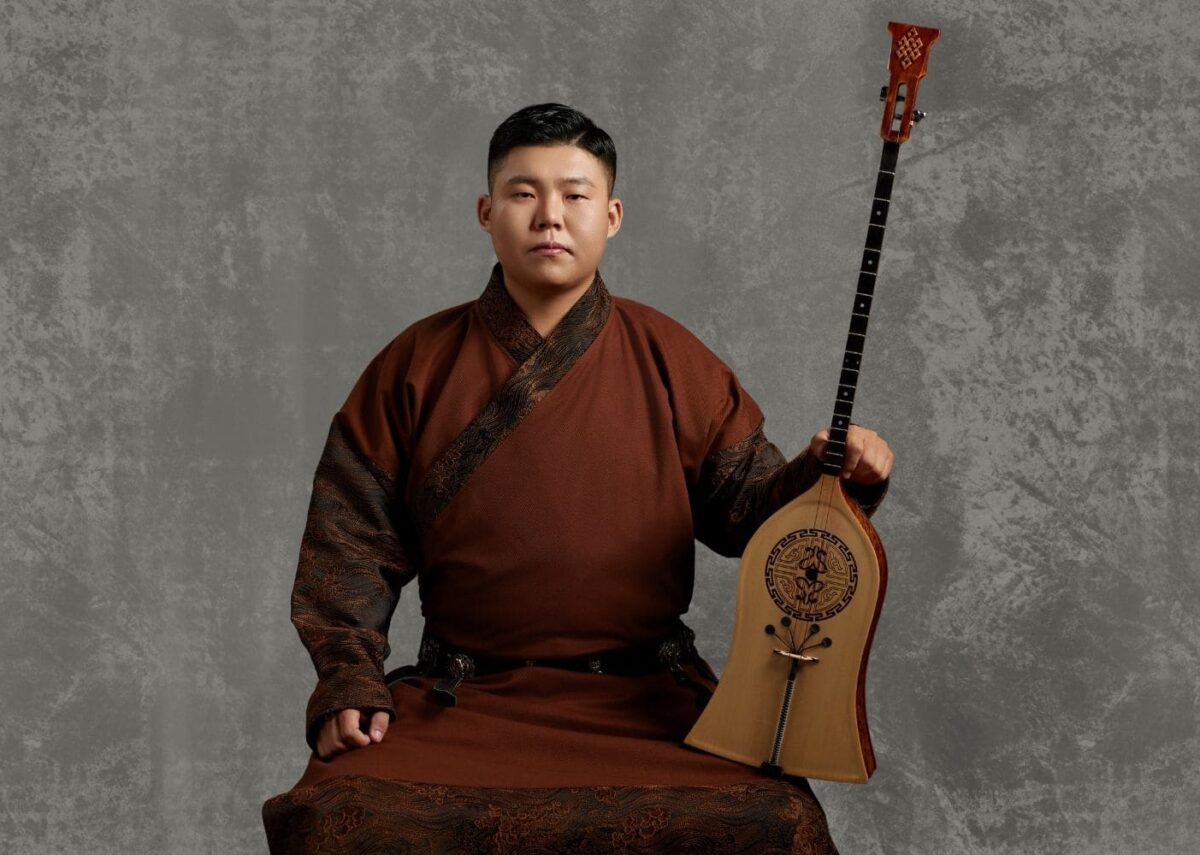

馬頭琴

大陸「國家級非物質文化遺產名錄」(2006)

馬頭琴是蒙古族傳統拉絃樂器,因琴杆頂端雕刻馬頭而得名,其音色渾厚深沉,具有鮮明的草原文化特色,同時也是蒙古族音樂文化的典型代表,無論是造型、製作材料,還是音質音色、音樂表現風格和演奏方法,均體現蒙古族的性格內涵,反映蒙古族遊牧生活的歷史形態,表達蒙古族對自然宇宙哲學性的思考和體悟。

蒙古族薩吾爾登

內蒙古自治區額濟納旗「土爾扈特薩吾爾登」源於衛拉特蒙古族,是一種融歌、樂、舞於一體的藝術表現形式。薩吾爾登基本下肢動作以「半蹲踏步」、「踏步挪轉」、「拖步」為主。上肢動作則以手、腕、肩、臂的彈、壓、推、拉、揉、繞為主;以腰為軸前俯後仰;肩前推則肘後頂,肩後頂則肘前推;每一動作雙膝始終帶彈性的曲伸顫動,整套動作舞動有力、彈動靈便、腳慢手快,動態鮮明、強拍向下,形成了薩吾爾登固有的特點。肩擺、扭腰、手動、腳挪等薩吾爾登的動作與蒙古舞蹈具有相同特徵。它的藝術風格獨特,靈活多變的舞姿,極具表演性、自由性和模仿性,又區別於其他舞蹈,符合蒙古族遊牧形態和生產生活特徵。

-scaled-e1756138722181-1200x756.jpg)

-1200x777.jpg)

頂碗舞

頂碗舞是蒙古族最具代表性的民間舞蹈之一,以頭頂碗具進行高難度技巧表演為主要特徵,兼具了藝術美感與雜技特色,舞者頭頂瓷碗,身姿輕盈,在旋轉舒展間,將蒙古族獨特的藝術魅力與傳統文化精髓完美呈現,訴說著草原的繁榮與多彩。

頂碗舞流行於內蒙古各地,以盛行於鄂爾多斯地區的、在婚宴和喜慶佳節聚會上的頂碗舞最具代表性。傳統頂碗舞的動作沒有固定的套數。在聚會上,1人或2人頭頂茶杯或碗狀小油燈或碗,碗裡盛滿清水或奶酒,雙手各拿兩個酒盅在歌聲和樂聲中翩翩起舞。掌握好基本動作和擊盅的規律之後,舞者現場即興發揮,情緒越激昂,動作、舞姿的變化越豐富多彩,充分展現出舞者的技藝、智慧和蒙古族民間舞蹈豐富、靈活、多變的特性。

摔角舞

大陸「國家級非物質文化遺產名錄」(2006,蒙古族博克)

內蒙古自治區非物質文化遺產名錄(2019)

摔跤舞是蒙古族傳統民間舞蹈,起源於「搏克」,即蒙古族的摔角活動。其舞蹈動作融合了獅奔、鷹飛、虎踞等圖騰意象與摔跤的踢、勾、舉等技法,形成了具有鮮明節奏的舞蹈形象。

蒙古族搏克比賽的形式古樸而莊重。搏克手在悠揚高亢的《烏日亞》長調歌曲中跳著粗獷的鷹步列隊上場,比賽完畢又跳著鷹步向觀眾致意退場。參賽選手上身穿「卓都格」(半袖坎肩),裸臂蓋背,腰間紮有紅、黃、藍色綢緞「希力布格」,即彩裙,下身穿白布縫製的「班色勒」褲,外套飾以絢麗圖案的套褲,足蹬蒙古靴或馬靴。優勝者脖頸上帶色彩鮮豔的「章嘎」,它是搏克手獲勝次數的標誌。

-1200x800.jpg)